睡眠休養感とは、睡眠の質を測る指標の一つで、「朝起きたときに、睡眠によってどれだけ身体が休まったと感じたか」という、睡眠の「質」を評価したもの。睡眠時間の長さだけでなく、睡眠の「質」も十分に確保されているかどうかも、健康づくりの観点では重要だと考えられている。ここでは、睡眠休養感と枕の満足度について、調査をしてみた。

( まくら白書2024より引用 https://www.pillow.co.jp/whitepaper/ )

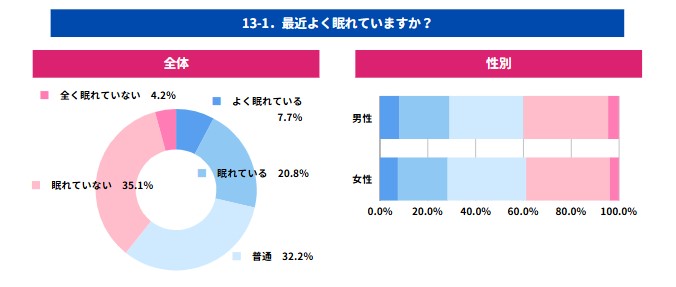

普段、よく眠れていますか?

・睡眠休養感が高い人は約3割、低い人は約4割。睡眠休養感が低い人の割合の方が多い。

・年代が低いほど、睡眠休養感が高い傾向がある。

・時系列調査では、アフターコロナの現在も、依然として睡眠休養感が低い割合は変わらない。

まずは「よく眠れているか」という睡眠休養感について、枕に関心があるユーザーを対象に調査したところ、「よく眠れている」「眠れている」という、高い睡眠休養感を自覚している人は、全体の28.5%だった。一方、「眠れていない」「全く眠れていない」といった、睡眠休養感の低い人は、全体の約4割近い39.3%で、10%以上、睡眠休養感の低い人の方が多い傾向がみられた。

性別では、男女に大きな差はなく、年代別では、低いほど睡眠休養感が高い傾向がみられた。興味深いのは、40代以上では「全く眠れていない」の割合が増加しつつも、「よく眠れている」の割合も微増している点。仕事の有無や生活習慣の違いによって、個人差があるということだろうか。

また、この調査を行った2021年4月~2023年12月までの期間、時系列で回答を比較したところ、いずれの年も「全く眠れていない」「眠れていない」を合わせると40%付近で推移しており、2021~2023年の3年間での有意な差はみられなかった。2023年5月以降、アフターコロナとして、コロナ前の生活に戻りつつある中でも、「全く眠れていない」「眠れていない」という回答の割合に大きな変化がみられないことは、引き続き、睡眠休養感が低く、何かしらの睡眠課題を抱えている人が、一定数いることがうかがえる。

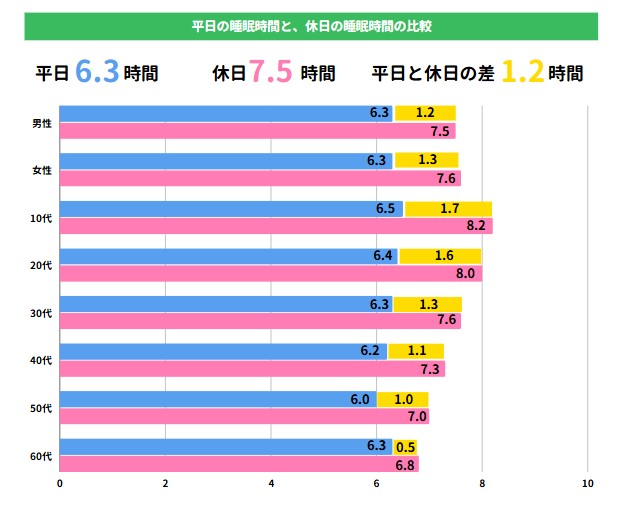

仕事や学校、予定がある日の睡眠時間は?

・全体の8割弱が、「6時間以上」の睡眠時間を確保できている。

・20~50代では、年代が上がるごとに「6時間以上」の睡眠時間を確保できていない割合が増加。

・睡眠時間の平均は6.3時間。男女に差はなく、年代別でみると、10~50代では年代が上がるごとに睡眠時間が短くなっている。

続いて、睡眠休養感における「量」の部分、睡眠時間の長さについて調査してみた。仕事や学校、予定がある日の睡眠時間について、10代~60代の男女の全体的な傾向をみると、厚生労働省が成人に対して推奨する「6時間以上」の睡眠時間を確保できている人は全体の77.4%だった。残りの22.6%は睡眠時間が6時間未満で、そのうちの5.4%の人が、4時間以下の睡眠時間だった。

性別で比較すると、女性のほうが若干、6時間未満の割合が多かった(男性:21.4%、女性:23.1%)。年代別で比較すると、20代~50代では、年代が上がるごとに6時間未満の割合が増加していた。特に50代では「5時間」の割合が増加し、「8時間」の割合が減少していた。

回答結果から、睡眠時間の平均を算出(※1)したところ、全体の平均は6.3時間であったのに対し、男性平均、女性平均ともに6.3時間で、性別での差はみられなかった。年代別で比較すると、全年代で「6時間睡眠」が確保されてはいるが、10代~50代までは、年代が上がるごとに徐々に睡眠時間が減少する傾向がみられた。50代がもっとも睡眠時間が短くなっていたが、60代になると0.3時間ほどではあるが増加していた。

また、休日の睡眠時間の平均を算出(※1)し、予定がある日の睡眠時間平均と比較したところ、全体では、1.2時間の差があった。年代別で比較すると、年代が低いほど差が大きい傾向がみられた。平日の睡眠時間を休日に取り戻そうとする「寝だめ」では、平日の日中の眠気は解消できず、むしろ休日の起床時間が遅れることによる体内時計のズレによるリスクが心配されるため、休日に2時間以上の寝だめ習慣がある人は、平日に十分な睡眠時間を確 保できるよう、睡眠習慣を見直したいところである。(※2)

なお、独自のアルゴリズムにより算出した「実際の睡眠時間と、主観的な睡眠満足度の差」をみると、実際の睡眠時間と、主観的な睡眠満足度に差がみられる。つまり「睡眠時間は十分あるにもかかわらず、睡眠の満足度が低い」割合は、若年層よりも30代以上から増加傾向がみられ、特に60代で大幅に増加していた。

※1:睡眠時間が「4時間」~「10時間」の回答範囲に絞り算出

※2:参照元「健康づくりのための睡眠ガイド 2023 (案)」(厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf)

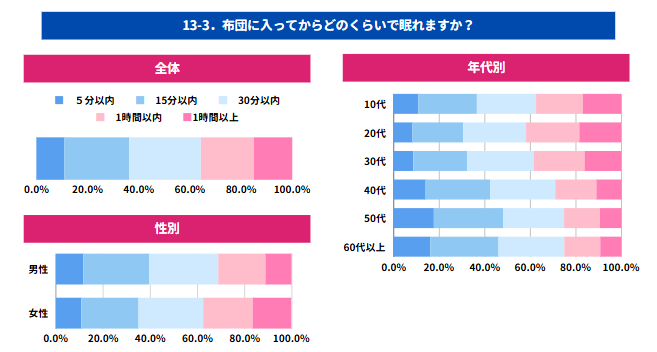

布団に入ってからどのくらいで眠れますか?

・男性よりも女性の方が、寝つくまでに時間がかかる傾向がある。

・年代別では、20代がもっとも寝つくまでに時間がかかる傾向がある。

・40代以上では、若い年代よりも、15分以内に寝つく割合が増加していた。

睡眠休養感を測る一つの指標として「床上時間」がある。これは「起きている時間も含めた、睡眠をとるために寝床で過ごした時間」のことで、厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」では、若い年代では、床上時間の不足に伴い、睡眠不足になりやすく、高齢世代では逆に必要な睡眠時間に比べ床上時間が過剰になりやすいと述べられている。

そこで、ここでは「床上時間」の中でも、布団に入ってから眠りにつくまでの時間を調査してみた。理想的な入眠時間である「15分以内」と回答した人は全体の36.3%で、残りの6割以上に関しては、寝つくまでに15分以上の時間がかかっていた。

性別で比較すると、女性の方が、寝つくまでに時間がかかる傾向がうかがえる。年代別では、20代の寝つきの悪く、寝つくまでの時間に1時間以上かかる人が、全体の18.3%と寝つきの悪さが目立つ。一方、40代以上では「5分以内」「15分以内」の割合が多くなり、「1時間以上」の割合が少なくなる傾向がみられた。若い年代は、スマートフォンなどを見ながら眠りについていることが想定され、40代・50代の働き盛り世代では、疲労のためか、長い時間を要さず、寝ついていることが想定される。年代によりライフスタイルの違いが垣間見られる結果となった。

また、今回の調査によれば、年代が上がるにつれて寝つくまでの時間が長くなっているわけはないので、「実際の睡眠時間と、主観的な睡眠満足度の差」の結果と照らし合わせると、30代以降でこの指数が高くなっているのは、夜中に途中で目が覚めてしまったり、目覚めがすっきりせずに疲れが取れないといった理由が考えられる。

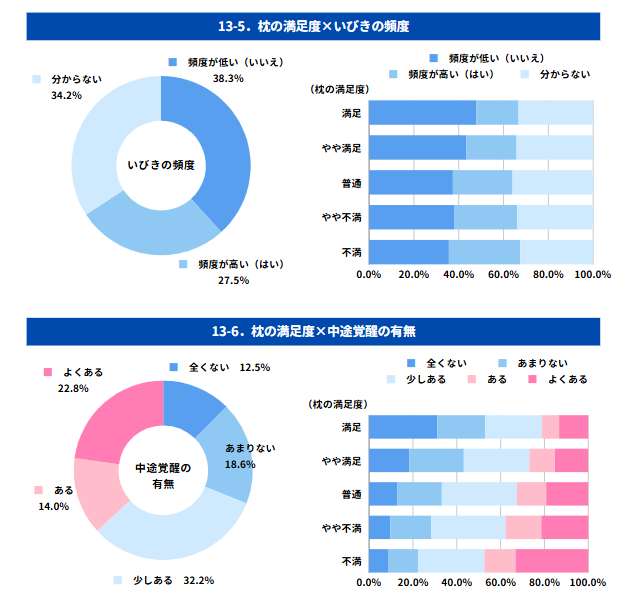

枕の満足度×睡眠の満足度・いびきの頻度・中途覚醒の有無

・枕の満足度と睡眠の満足度には、相関がみられた。

・枕の満足度が高い人の半数以上が、睡眠の満足度も高かった。

・枕の満足度が低い人の半数以上が、睡眠の満足度も低かった。

・枕の満足度が高いほど、いびきの頻度が低かった。

・枕の満足度が高いほど、中途覚醒の頻度が低かった。

続いて、枕の満足度と睡眠の満足度の関係性について調査したところ、枕の満足度が多い人ほど、睡眠の満足度が高い傾向がみられた。「よく眠れている」「眠れている」の合計は、全体では28.5%なのに対し、枕の満足度が高い人では59.5%と、半数以上に及んでいた。一方、枕の不満傾向が高い人ほど、睡眠の満足度が低く、「眠れていない」「全く眠れていない」の合計は、全体では39.3%であるのに対し、枕の満足度が低い人では、51.7%と半数以上に及んでいた。

このことから、枕の満足度と睡眠の満足度には、相関関係があると言えそうだ。枕の満足度が高い人ほど、睡眠休養感が高く、良質な睡眠がとれていることがうかがえる。

さらに、睡眠の質に深く関わると考えられる「いびきの頻度」「中途覚醒の有無」でも、枕の満足度との関係性を掘り下げてみた。「いびきの頻度は高いですか?」「寝ているとき、途中で目を覚ますことは?」の質問に対する回答と、枕の満足度に関する回答をクロス集計したところ、特に、使っている枕に「満足」「やや満足」している人は、いびきの頻度が低く、中途覚醒の頻度も低い傾向がみられた。

いびきがあると、睡眠が中断されやすくなり、正常なサイクルにおける深い睡眠が減少し、睡眠の質が低下する可能性がある。また、中途覚醒によっても深い睡眠段階への進入が妨げられることが考えられる。深い睡眠は身体の修復や回復に重要であるため、いびきや中途覚醒は、睡眠の質を下げる一因となると考えられている。

いびきや中途覚醒と枕の関連性では、特に「高さ」と「素材」の適合度による影響が大きいと考える。「高すぎる」枕や身体にフィットしない枕を使っていると、寝姿勢が悪くなり、気道の確保や寝返りに悪影響を与えることで、いびきや中途覚醒を誘発する一因になる。

いびきや中途覚醒の自覚がある場合は、睡眠時間の長さに関わらず、十分な睡眠休養感が得られていない可能性が高い。ストレスの軽減や生活習慣・食習慣の改善はもちろんであるが、手軽に、身近なところで、今使っている枕を見直してみるというのも一つの手である。